Suite égyptienne

. 1989-1991

SE VII, 1989

Huile et pastel sur toile, 103 x 103 cm

« Résoudre un tableau est à quatre-vingt dix pour cent résoudre une équation colorée, en être conscient ou non, le reconnaître ou pas n’y change rien. (…)

Quelle que soit la volonté d’expression, le propos du tableau, son sujet, le langage de la peinture c’est la surface colorée. »

Archives de l’artiste

Je me suis livré ces derniers temps à une division de la surface des tableaux. Chaque partie est résolue dans une intention qui lui est particulière mais doit raisonner en accord avec l’ensemble. Or cet accord est souvent inattendu, ce n’est pas dans la logique qu’il se trouve, c’est dans l’improbable, dans le choquant, dans l’absurde, dans le gratuit bref dans l’invention. (…)

Ce n’est pas le tableau qui compte c’est l’écoulement régulier et comme photosensible de la pensée du peintre. Le morcellement récent de mes peintures me paraît un moyen d’enregistrer au jour le jour des pulsions différentes. (…)

Le sujet des tableaux, c’est la poursuite d’une mémoire de la peinture.

D’un fragment à l’autre le lien se fait uniquement par la sensation poétique. (…)

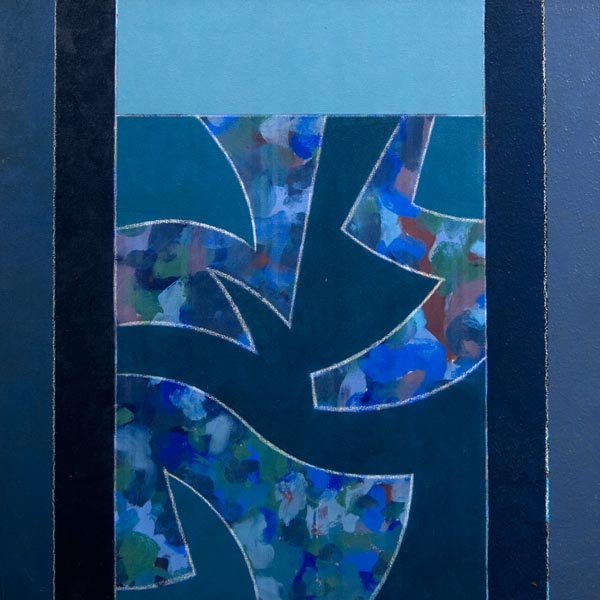

SE XIX, 1989

Huile sur toile,150 x 130 cm

SUITE ÉGYPTIENNE

Catherine Strasser

Catalogue de l’exposition «Suite égyptienne»

Galerie Lamaignere, Paris, 1991

L’ORIENT DU PEINTRE

La frise, de rose et d’or alternés, souligne deux carrés

rouge et orange et vient buter contre une bande verticale

de bleus chamarrés qui se souviendrait du ciel si elle

n’était surmontée d’un autre carré uniforme , d’un bleu

différent, différant encore de deux frises médianes qui

bordent, dans sa partie supérieure, une zone de terre

brune elle-même zébrée d’une forme orangée définie

par deux arabesques brisées : ses contours ne sont plus

blancs comme dans les parties gauche et supérieure de la

surface mais vibrent des bleus qui l’encadrent. La touche

varie mais la matière reste uniformément lisse sur la

totalité du XIXe tableau de la Suite égyptienne.

SE XIX expose, dans sa complexité, la recherche menée

par Pierre Zarcate, pendant plus d’un an, sur cet

ensemble de tableaux. Parce qu’elle s’annonce orientale,

il faut considérer cette Suite sous son angle oriental et

y voir le fruit d’une expérience directe, un voyage en

Egypte, mais aussi l’objet d’influences différées. Comme

peut l’être aujourd’hui le regard porté par l’artiste sur

ceux qui l’ont précédé.

Avant d’être un territoire physiquement éprouvé par les

peintres, l’orient est, au milieu du XIXe siècle, l’espace

imaginaire de la couleur et de la lumière bien plus qu’un

magasin d’accessoires exotiques.

L’orientalisme, dont Delacroix représente la figure

emblématique, n’est pas seulement une vogue explicable

Historiquement. Il confirme le peintre dans la volonté de

s’affranchir des codes d’utilisation de la couleur.

Dans l’écart qui existe entre la gamme chromatique

des Massacres de Scio (une Grèce fantasmée) et celle des

Femmes d’Alger (tirées d’une étude sur le motif) se situe

le passage de l’orient rêvé à l’orient vécu.

Cet affranchissement continuera de traverser l’art

moderne. Qu’il suffise de se rappeler Matisse au Maroc,

Klee s’exclamant après son séjour à Kairouan : « La

couleur et moi sommes un. Je suis peintre ». La révélation

d’une lumière qui fait apparaître les couleurs sous

un jour nouveau est relayée par l’emploi, proprement

oriental, de la couleur.

On songera ici à l’ancienne Egypte mais aussi aux

bigarrures des vases, étoffes et tapis. L’orient de Pierre

Zarcate, pour s’enrichir de la dimension du souvenir

biographique, rencontre l’histoire de la peinture.

l’antiquité, répondra notamment, dans l’art islamique, à

l’interdiction de l’image mimétique. Dès lors que l’effet

de surface se constitue du motif même qui s’y inscrit,

toute représentation – fût elle virtuelle – d’un objet ou

d’un corps dans l’espace est vouée à l’échec. Ou comment

tracer un signe sans représenter.

DES ACCORDS ABSTRAITS

Chaque geste n’existant qu’en tant que geste coloré, le

dessin et la couleur sont indéfectiblement liés. Les tons

se juxtaposent avec audace mais toujours guidés par

« l’harmonie » générale du tableau. Cette « harmonie »,

en conduisant la finalité de chaque objet dans le domaine

de la couleur, peut être rapprochée d’une recherche

musicale.

Dans l’histoire de la querelle esthétique qui oppose – dès

le XVIe siècle en Italie – les partisans du dessin et ceux de

la couleur, ce rapprochement apparaît un siècle plus tard

en France. Par la suite, la théorie de l’art s’interrogera

fréquemment sur ces rapports et c’est à la fin du XIXe

siècle, avec les débuts de la modernité, que ce parallèle

prendra toute sa consistance.

Poètes et peintres réunissent leurs recherches autour

des notions de musicalité et d’harmonie. La quête

d’harmonies nouvelles se double d’une fascination pour

le modèle abstrait que fournit la musique. Les premières

théories de l’abstraction s’y réfèrent continuellement.

Apollinaire appelant de ses voeux un art nouveau et

tentant de définir la peinture à venir évoque l’idée d’une

« peinture pure » qui serait « à la peinture ce que la

musique est à la littérature », pour conclure que cet art,

débutant, « n’est pas encore aussi abstrait qu’il devrait

l’être ».

Delaunay compare les couleurs aux notes musicales pour

introduire la notion de « mouvement de la couleur ». Le

travail de la couleur atteint dans l’art moderne un niveau

d’abstraction véritable. L’effet coloré naît davantage du

rapport des couleurs entre elles que du ton local. Matisse

en dit : « Les teintes les plus belles, les plus fixes, les

plus immatérielles s’obtiennent sans qu’elles soient

matériellement exprimées. »

L’idée de la suite, poursuivie par Pierre Zarcate dans

l’ensemble de tableaux présenté ici, consiste en une série

de variations qui s’apparentent à la recherche tenue

par l’altération d’un autre élément, en vue de l’effet

d’ensemble. Ces variations ne s’articulent pas autour

de thèmes mais d’accords, s’inscrivant en cela au coeur

de préoccupations contemporaines dans le domaine

de la composition. En cela, elle rend obsolète la notion

d’harmonie. La composition colorée, savante, se fonde

sur des accords traditionnellement considérés comme

inharmoniques. En abandonnant l’idée de thème central,

elle justifie la variété de ses moyens. Sur ce terrain encore

Cet orient pictural, indique la direction de la Suite

Egyptienne et la qualité de son éclat.

L’ESPACE DE LA COULEUR

Quel qu’en soit le format, chacun des tableaux est conçu

comme une entité autonome, ramassée à l’intérieur de ses

bords et close sur elle-même, respectant la loi du cadre

comme une fresque antique. L’espace y joue la planéité

absolue. C’est donc strictement dans la bi-dimensionnalité

que s’impose la qualité spatiale de la couleur.

Ce type de recherche qui a conduit Matisse à la

pratique des papiers découpés apparaît dès les débuts de

la modernité. Gauguin avance : « Je me charge de vous

rapetisser ou de vous agrandir le même dessin selon la

couleur avec laquelle je le remplirai » et trouve un écho

dans les cours que Klee prononce au Bauhaus, affirmant

que des triangles remplis de jaune ou de vert « sont des

êtres différents ». Transitant par Albers, ces expériences

détermineront un pan de la peinture américaine.

La gamme colorée, constituée de tons saturés mais

– à peine – rompus, régit l’unité formelle de la Suite

égyptienne. Elle dicte le choix de la touche, du dessin et de

la composition. A l’intérieur de chaque tableau se déploie

un éventail complexe de gestes picturaux. Peuvent

y voisiner le signe graphique, la tache, la géométrie

orthogonale et l’arabesque.

La composition résulte d’une partition de la surface en

zones traitées chacune selon une modalité particulière.

Ainsi un signe peut s’auréoler d’un halo, une bande unie

buter contre un dégradé de tons voisins, un contour

manger l’intérieur de la forme qu’il circonscrit, un trait

se transformer en touche, une bande border un puzzle de

taches préméditées, une nébuleuse naître de la géométrie

la plus stricte.

La combinaison des ces éléments est indéfiniment

variable. La tension qui en résulte concourt à l’équilibre de

la composition. A l’inverse d’une pratique démonstrative,

la variété des moyens n’est pas destinée à mettre en

exergue le faire du peintre mais elle correspond à

l’absolue nécessité d’avancer la couleur selon le mode le

plus efficace.

L’utilisation des frises géométriques, de bandes, de

carreaux s’approprie un vocabulaire moderne aisément

repérable. Avec l’arabesque ou le motif géométrique

répété en frise, la figure fait fond. Ce système, apparu dèset bien que certaines formes y restent allusives, elle

évacue la représentation et répond, par cette recherche

d’accords abstraits, à la question : que peindre ?EDONIDES

Parce qu’elle concentre ses enjeux autour de l’effet

sensible de la composition colorée, la Suite égyptienne

échappe à toute proposition idéaliste. On ne la situera ni

du côté de la fiction ni dans l’ironie métalangagière. Le

rapport direct, immédiat qu’elle engage à la perception

oblige le spectateur à approcher physiquement,

sensuellement le tableau. Il ne faudra pas, pour autant,

voir dans la démarche de Pierre Zarcate une conception

formaliste de la peinture. La couleur résiste au langage,

mais sans déplacer le sujet du peintre vers l’exercice ou la

démonstration. Il s’inscrit, profondément, au coeur d’un

des projets modernes, visant à remplacer le discours par

la picturalité même. Une conception hédoniste du monde

y garantit le pouvoir de l’imagination qui préside à

l’élaboration de la forme. Sa fin est la jubilation.