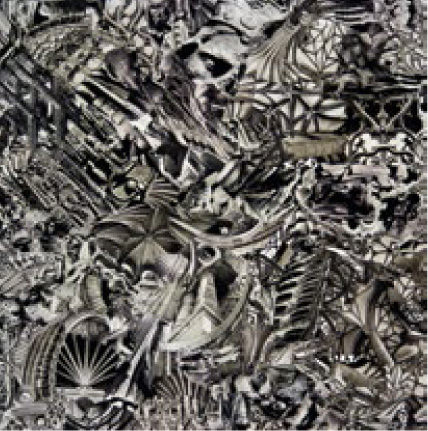

Images Monde

. 2000-2009

Encre de chine sur papier sur bois

100 x 100 x 26 cm

Éditions photographiques sur bois

120 x 120 cm

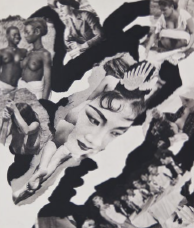

Rêve de fillette 1, 2004

Éditions photographiques sur papier cartonné

41 x 33 cm

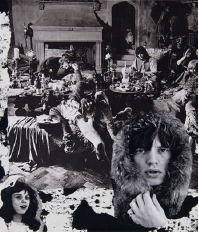

Vie de château, 2009

Éditions photographiques

et encre de chine sur papier cartonné

26 x 30 cm

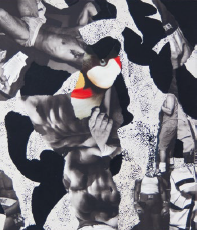

Vestiaire voyeur 1, 2007

Éditions photographiques

et encre de chine sur papier cartonné

26 x 30 cm

« Sur le modèle du sampling la

réutilisation des images existantes

n’est pas un obstacle à la

production d’un résultat neuf. (…)

Au contraire dans le cas des

images monde c’est la juxtaposition

imprévue des éléments qui recrée

une vision neuve. (…) »

Éditions photographiques sur bois

120 x 120 cm

Eau minérale, 2004

Éditions photographiques sur papier cartonné

41 x 33 cm

Cosmopolite, 2006

Éditions photographiques

et encre de chine sur papier cartonné

23 x 24 cm

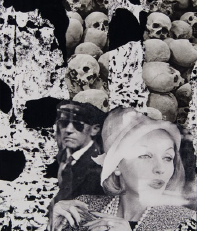

Death row, 2009

Éditions photographiques

et encre de chine sur papier cartonné

26 x 30 cm

entre les images et le volume s’opère par le mouvement même du

spectateur. La photo oblige à choisir un point de vue. (…)

De même que la peinture s’inscrit dans une continuité, l’usage des

éditions photographiques renvoie à une recherche d’un passé proche,

déjà obsolète mais encore actif. (…)

Tous ces livres de voyages, documentaires, sur les animaux, les

paysages, les monuments etc… évoquent un monde qui a disparu.

Ce sont les traces d’une exploration lente et méthodique d’avant la

perception simultanément «mondialiste» d’aujourd’hui. (…)

Face à la puissance de fascination de l’image en mouvement, l’image

fixe, possède une capacité à résumer, à condenser et peut-être à

produire une icône. (…)

Au moment où la couleur semble pouvoir à nouveau s’intégrer dans

cette évolution, il m’a paru opportun de faire une pause et de donner à

voir ces «objets» qui ne sont ni des peintures, ni des sculptures, ni des

collages au sens habituel du terme, et de rechercher ensemble quel

sens leur donner. (…)

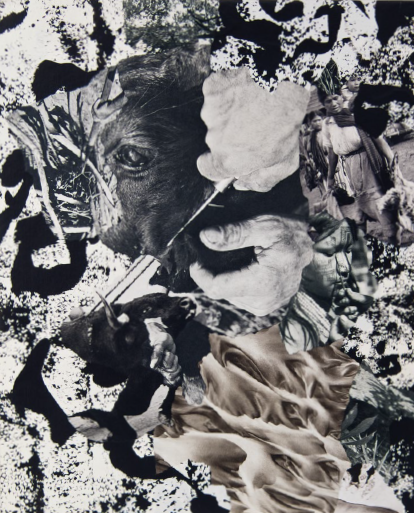

Éloge de la cruauté, 2006

Éditions photographiques

et encre de chine sur carton

23 x 24 cm

Ghislaine Glasson Deschaumes

L’interpellation des Images-monde de Pierre Zarcate

sonne comme un manifeste rappelant à qui veut

l’entendre que le monde est réseaux et qu’il n’existe

plus depuis longtemps un seul monde ni de monde en

propre. De loin, les fragments qui scandent la surface

sensiblement lisse et soyeuse paraissent offrir aux lignes

qui les délimitent l’extraordinaire opportunité de faire

trame. Ce plan trouble par l’appât mystérieux qu’il met

en oeuvre sans paraître y toucher, mi-offrande à nos

mémoires, mi-reliquaire de celles-ci. Il appelle. Il faut

alors avancer de plusieurs pas, se laisser tirer vers un

divers qui, se livrant dans une prolifération apparente,

est le rigoureux agencement de l’exacte et puissante

multitude.

Mais quelle prise choisir pour s’aventurer sur les étranges

parois des Images-monde dont les aspérités propres au

collage (la déchirure de la photo, l’épaisseur des morceaux

enchevêtrés, le léger paquet de colle sous un coin) sont

stratégiquement gommées, jusqu’à disparaître sous le fin

pelliculage qui recouvre uniformément l’oeuvre, créant

l’illusion troublante de l’immatérialité ? Par quelle voie

s’engager pour que les interstices servent d’appui au

cheminement du regard ? Zarcate nous rappelle que

regarder est une quête physique et un exercice spirituel.

Il faut chercher et se chercher devant une image-monde.

Parfois, comme dans le Grand Nord, le centre se laisse

immédiatement percevoir, ordonnant la circulation du

regard et la perception des rythmes autour du pôle qu’il

constitue. A d’autres moments, comme dans Haut en

Couleur c’est une zone excentrée qui oriente le regard

par sa zone de densité propre et le guide à partir d’elle

à travers les strates de l’ensemble de l’oeuvre. Et, lorsque

des fragments de dessin à l’encre ou de lavis réalisés

par l’artiste viennent faire interstice entre les morceaux

photographiques, d’une manière presque toujours

impalpable et quasi indécelable, l’oeil se déplace selon le

rythme de ces lignes de faille.

Il arrive encore que le regard plonge en apnée ; il s’emballe

alors dans le rythme fragmenté dont Pierre Zarcate

dit volontiers qu’il a à faire avec le rap, ses narrations

scandées, les gestes du hip hop, voire son épopée.

Il faut prendre du temps et prendre le goût du lâcher

prise, d’accueillir d’autres repères plus enfouis. La

collecte des matériaux prélude à l’exposition minutieuse

des fragments photographiques sur le sol puis à leur 2005), là des motifs de pelage et de peaux de mammifères

entre des visages (Black and Wild – 2007) , ailleurs

encore des motifs d’oiseaux chatoyants entre les mollets

des coureurs du Tour de France (Haut en couleur – 2007)

ou bien incluant, dans une radicale mise à distance du

parti pris du matériau photographique, des parcelles de

dessin.

On s’appesantit à déchiffrer la mosaïque des parcelles

de nos mémoires collectives mondialisées qui sont ainsi

puissamment ramenées vers le format contraignant et

immuable du carré d’un mètre par un mètre. Les détails

que l’oeil saisit en s’approchant sans réserve sont d’un

soin détaillé et coloré. Certains, dans le jeu subtil auquel

se livre l’artiste en introduisant parcimonieusement

la couleur au coeur des noirs, des gris et des blancs,

sont comme des miniatures persanes. La plongée est

vertigineuse. Agencés sans trace d’agencement, dans

un geste illusionniste, les fragments sont liés entre

eux dans une rigueur extrême. On attendrait l’accroc

du chevauchement des surfaces, de l’inadéquation

d’un rapprochement, d’un froissement inopiné.

Mais d’évidence, la surface est étonnament lisse et brillante,

le plan se veut sans aspérité. Ainsi se développe le

rythme des réseaux que composent les pans d’images

livrés en excès et les traits d’un noir dense qui les relient.

Le regard s’appuie à ces rets. Nous sommes dans des

mondes-réseaux.

Jouant sur la multitude, chaque image-monde de Pierre

Zarcate est une et singulière, sous sa familiarité ambiguë

où l’intime le dispute à la sphère publique. Travaillant

avec des images connues/reconnues (les icônes de notre

temps) ou au contraire longtemps recelées dans les

secrets de quelques tiroirs, l’image-monde se livre à

la fois comme un manifeste public au coeur de la cité

et un monologue archéologique intime. On cherche,

inconsciemment d’abord, puis obsessionnellement

ensuite, l’épicentre du monde (un dans la multitude) ainsi

télescopé. On refait surface tel le nageur essoufflé. On y

retourne ensuite assemblage patient par l’artiste sur le plan, ou le

volume, adopté comme support. Elle se fait dans les

livres de photographies chinés au hasard des marchés,

« recyclant », dit Pierre Zarcate des matériaux d’une

« période de l’imprimerie où les reproductions étaient

encore imprimées en héliogravure ». Elle puise dans

la mémoire collective mondiale et fait surgir ce que

Roland Barthes appelait les mythologies d’une époque,

de la « Grande guerre » (Historic – 2002) aux scènes

archétypiques de crimes à la Woyzeck, de l’épopée des

Kennedy à celle du monde industriel hérité du XIXème

siècle, de l’épopée exploratoire du Grand Nord à celle de

la tauromachie, de l’épopée des mondes urbains à celle de

leurs figures emblématiques (le hip hop encore).

Mue par la subjectivité de l’artiste, la collecte, et sa

traduction dans l’assemblage, plonge dans l’inconscient

collectif, sa relation aux grands fondamentaux de

l’humain, ses rapports mystérieux au monde animal (et

ce dernier surgit dans sa radical étrangeté, sans tentative

de domestication). Elle remâche la « part maudite » de

l’humain (Blanchot), la part animale du monde et de la

terre, la part architecturale de la présence humaine.

La démarche est archéologique et anthropologique,

géologique ou architecturale, elle lit le temps et l’espace

comme des strates ou des pièces de mosaïque éparses.

On l’imagine lente. Elle est une quête et une enquête

obsédées-obsédantes jusque dans la composition. Elle

oriente Pierre Zarcate vers l’élaboration d’une narration

qui se joue des icônes de notre monde pour capter une

épopée de l’humain qui ne se laisse pas résumer aux

séquences temporelles des matériaux choisis et fixer

certaines de ses composantes héroïques dans des

éléments qui confinent au reliquaire.

L’assemblage, ensuite, emprunte au hasard de l’aventure

fractale sans pour autant jamais laisser penser qu’il a tout

cédé à l’aléatoire. La collecte ouvre vers la composition

d’une image-monde qui garderait du kaléidoscope

sa dimension mosaïque et sa sophistication, mais en

abandonnerait le caractère géométrique et mécanique

pour donner libre cours à l’impulsion et à la vivacité du

geste de collage.

La composition est serrée à l’extrême. Elle semble à

ce point une expérience limite que l’artiste prend le

parti d’ouvrir l’oeuvre de l’intérieur, insérant ici des

motifs végétaux devenant saxifrages dans la paroi des

fragments d’archive de la police criminelle (Dramatic –

Les Images Monde

Emmanuel Brassat

Il fut un temps où la peinture se devait de raconter une

histoire, d’être une enquête sur le monde, de donner

à voir quelque scène visible du réel au moyen de la

circonscription des lieux, de la composition des surfaces,

de la réception des lumières, comme l’écrivit Alberti

en 1435. Elle perdit cette fonction quand cessa dans la

culture européenne la croyance aux images peintes

comme à des représentations exhaustives du monde.

La peinture se fit abstraite, cessa d’être représentative.

Elle devint critique d’elle-même, organisant sa propre

déconstruction par la dissociation des plans, des volumes,

des surfaces, des couleurs, des contours, des référents, des

supports pour atteindre le point de crise conjoint d’une

suspension du visible et d’une saturation des formes

picturales. Ce faisant, le monde où nous vivions cessait

peu à peu, lui aussi, de nous paraître éminemment

visible, de faire histoire. Non point qu’il n’y ait plus en

lui d’images possibles – au contraire les appareils et

les technologies de l’image vinrent en répandre l’usage

universalisé – mais au point de nous en inonder, de nous

rendre la réalité hyper distincte et tout autant indistincte

et confuse.

Comme s’il voulait aller à l’encontre de cela, Pierre Zarcate

est un peintre qui collecte des multitudes d’images

photographiques dans des livres anciens qu’il déchire et

fragmente, puis colle pour en faire des tableaux, posant

de la sorte de nouvelles perspectives picturales sur le

monde. Des hyper-tableaux pourrait-on dire, presque

ceux d’un démiurge tant la tâche en sa réalisation pourra

paraître ample. Le geste du peintre est ici celui de prélever

et de détacher, de séparer, puis de choisir pour composer,

réunir, assembler. Chacun de ces fragments représente

dans le travail d’assemblage autant de traits, de couleurs,

de taches, d’éléments formels, cela indépendamment

de leur valeur propre initiale de morceaux d’images.

De tels tableaux, Pierre Zarcate les appelle des Imagesmonde.

Chacune de celles-ci s’ordonne autour d’un thème

précis et de ses matériaux d’images et/ou d’Histoire :

le hip hop, les fleurs, les Kennedy, la vie aquatique, les

guerres du XXe siècle, le corps féminin, le Grand Nord,

la violence, les chevaux, les minéraux, les villes, le Japon,

les reliefs du paysage etc. Ce sont là autant de scènes de

la vie humaine, végétale, animale, d’aspects du monde,

de motifs picturaux qui furent autrefois déjà thèmes de

peinture. Pour donner à ces ensembles leur unité, Pierre

Zarcate déchire aussi des calligraphies abstraites, faites

par lui au lavis, pour disposer d’éléments qui viennent

se disposer entre eux. Quand les tableaux sont en noir et

blanc, ces éléments adjoints apparaissent comme autant

de traits contrastés dont la puissance abstraite donne à

l’ensemble sa valeur picturale. De sorte que l’abstraction

vient ici pour tenir la figuration et la transfigurer en

abstraction. Les mêmes effets de jointure et de trame sont

travaillés au pinceau pour les tableaux de couleur afin de

produire un effet similaire.

Ces tableaux faits de collages sont assemblés sur

des panneaux de bois auxquels ont été données

différentes conformités. Surfaces planes, concaves,

ondulées, convexes, plissées, elles tendent toutes à être

tridimensionnelles. Le support du tableau est souvent

un caisson de forme complexe, par exemple des volumes

géométriques aplanis, des cavités affaissées, des plans

déformés et juxtaposés. de sorte que les tableaux

composés ne sont pas posés sur des surfaces planes et

que l’on ne sait jamais exactement si l’on est face à des

images bidimensionnelles ou à des objets et des univers

de dimension spatiale, déformés et conformés par le

travail des volumes. Ainsi les images-monde s’enroulent

et se déploient sur ces objets, se pouvant regarder sur

leurs différents côtés, ou, à l’inverse, se voient propulsées,

projetées dans une réalité tridimensionnelle qui les

enlève à leur apparente simplicité.

Par un tel travail, Pierre Zarcate nous invite à interroger

encore les limites de la représentation figurative, cela

après son dessaisissement par l’abstraction et son

immersion dans l’image matérielle des appareils.

Tout autant, il tente de ressaisir les conditions de

l’art pictural comme relation physique à la tension

matérielle et abstraite sous jacente des images, fidèle

en cela à l’expressionnisme abstrait. Des images qui

apparaissent chez lui comme celles d’un monde pluralisé,

à la matérialité dispersée, saturée, sans circonscription

possible et défigurées. Pourtant, a contrario, de telles

images seraient encore localisables, dans une forme

donnée par l’art du peintre après la peinture, sous

la contrainte de leur trame spatiale, non figurative,

objective, celle de l’image fragmentée et recomposée.

Celle des Images-monde.